di Simona Valbonesi, Ricercatrice FUB esperta in materia di CEM

Stato dell’arte sugli effetti delle esposizioni

Le indagini sul possibile impatto dei campi elettromagnetici sulla salute sono iniziate negli anni ‘50 e sono diventate sistematiche negli anni ‘70 e ‘80 in risposta all’espansione del settore delle telecomunicazioni. Ad oggi, secondo quanto riportato sulla piattaforma EMF-Portal, sono stati pubblicati oltre 47 mila lavori che riportano i risultati di studi in vitro, in vivo su animali, epidemiologici e metanalisi.

Le ricerche fin qui condotte hanno dimostrato che gli effetti (in genere reversibili) sono principalmente termici, causati dal riscaldamento dei tessuti corporei per assorbimento di energia elettromagnetica. Tale assorbimento dipende dall’intensità e dalla frequenza del segnale radio incidente, nonché dalle proprietà elettriche e strutturali dei tessuti biologici.

Molti studi si sono concentrati sui tumori, in particolare sulle neoplasie cerebrali data la prossimità delle aree coinvolte con il terminale mobile; tali studi, con poche eccezioni hanno utilizzato uno schema caso-controllo e si sono basati su informazioni raccolte retrospettivamente sulla storia di utilizzo del telefono cellulare auto-riportate dal paziente o da un famigliare. Alcune di queste ricerche hanno mostrato associazioni positive tra esposizione e insorgenza di neurinoma acustico e glioma. Tuttavia, analisi in chiave critica condotte dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni non Ionizzanti (ICNIRP) non hanno messo in evidenza prove di un aumento del rischio tumorale in relazione all’uso del telefono cellulare. Inoltre, i registri tumori dei paesi europei non mostrano aumenti di incidenza dovuti all’introduzione dei cellulari. Studi molto estesi come INTERPHONE e COSMOS non hanno fornito prove conclusive di un aumento del rischio di tumori cerebrali associati all’utilizzo del telefono cellulare o alle esposizioni riscontrabili negli ambienti di vita e di lavoro. Alcuni studi effettuati in vitro o su animali presentano associazioni positive che però non sono state replicate in altre analisi indipendenti e in generale – secondo quanto affermato dal panel di esperti ICNIRP – presentano carenze nella metodologia o nella dosimetria e spesso sono state condotte con metodi statistici che non permettono di distinguere tra differenze correlate alle esposizioni ed effetti casuali.

In sintesi, le evidenze confermano che, su una scala di correlazione basata sui valori “incerto, debole, moderato, forte”, l’evidenza che l’esposizione ai campi elettromagnetici aumenti il rischio di tumori è incerta o debole. Questo significa dal punto di vista matematico che la correlazione statistica tra esposizione ed effetto è presente, ma la tendenza è blanda se non addirittura inconsistente e dal punto di vista pratico che è fortemente improbabile che alla causa segua l’effetto; la relazione di associazione rilevata in sede di studio potrebbe essere puramente casuale o guidata da altre variabili influenti diverse dall’esposizione al campo. La ricerca comunque continua focalizzandosi su aspetti sempre più specifici.

Dall’effetto biologico al contesto normativo

Le linee guida internazionali per la sicurezza dell’esposizione a campi elettromagnetici a radio frequenza sono state sviluppate principalmente da due organismi scientifici non governativi: l’ICNIRP, e l’Istituto degli Ingegneri Elettrici ed Elettronici, Comitato Internazionale sulla Sicurezza Elettromagnetica (IEEE ICES) sulla base di analisi critiche periodiche della letteratura scientifica. I panel di esperti analizzano la letteratura per identificare gli effetti osservabili e stabilire delle soglie al di sotto delle quali la probabilità di insorgenza è tendente a zero. A queste soglie vengono applicati fattori di riduzione per tenere conto delle lacune conoscitive e del fatto che gli studi non contemperano tutte le possibili frequenze e modulazioni del segnale radio. Dall’applicazione del fattore di riduzione alla soglia per gli effetti si ricava il limite di esposizione, ossia un set di valori di campo elettrico, campo magnetico e densità di potenza che, se non superati garantiscono la massima protezione nei confronti degli effetti noti.

Definizione del limite di esposizione

Nel 1999, il Consiglio dell’Unione Europea ha pubblicato la Raccomandazione 1999/519/CE, che recepisce le indicazioni riportate nelle Linee Guida ICNIRP pubblicate nel 1998. Tale Raccomandazione non è vincolante per gli Stati Membri che la possono recepire, come accade nella maggioranza dei paesi, o adottare limiti più stringenti.

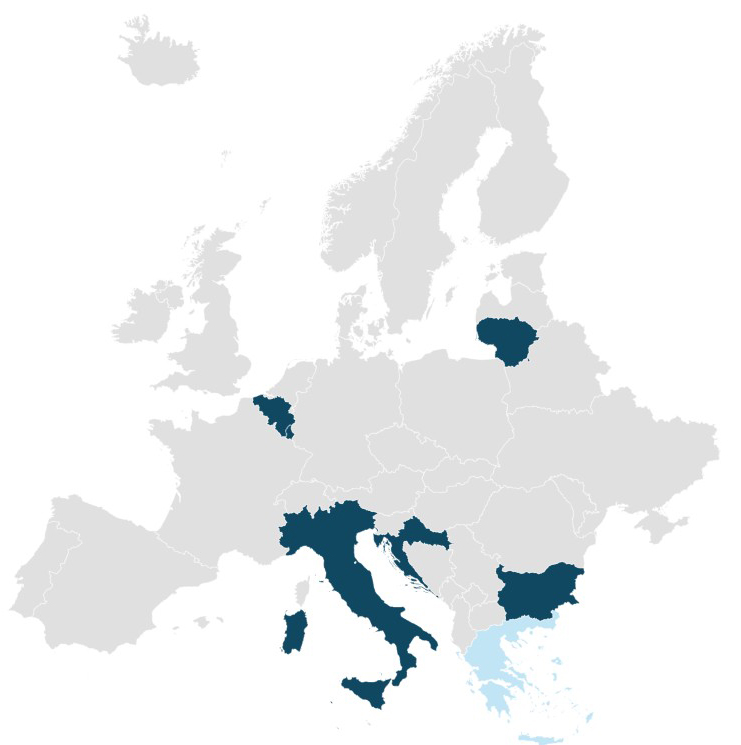

Paesi europei con limiti di esposizione inferiori rispetto alle indicazioni ICNIRP

Dal momento che il panorama tecnologico e delle conoscenze è in continua evoluzione, le Linee Guida ICNIRP vengono sottoposte a revisioni periodiche, l’ultima delle quali, effettuata nel 2020 ha introdotto aggiornamenti sostanziali. Nel 2022 in base ai risultati di una consultazione pubblica, il Comitato SHEER (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks) della UE ha proposto una revisione tecnica con conseguente aggiornamento della Raccomandazione 1999/519/CE per tenere conto dei nuovi scenari espositivi. Tale aggiornamento è previsto entro la fine del 2025.

Quadro normativo italiano: specificità, evoluzioni e considerazioni

In Italia la Legge Quadro 36/2001 stabilisce i limiti di esposizione e il DPCM 8 luglio 2003 ne fissa i valori per i segnali radio a frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz. Il quadro normativo italiano prevede tre tipologie di limite:

- limite di esposizione variabile in funzione della frequenza che non può mai essere superato

- valore di attenzione (pari a 6 V/m) che non deve essere superato nelle aree adibite a permanenze non inferiori a 4 ore

- obiettivo di qualità (pari a 6 V/m) da applicarsi nelle aree intensamente frequentate, comprese le superfici attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sanitari, sociali e ricreativi.

I valori di attenzione e gli obbiettivi di qualità sono da intendersi come mediati nell’arco delle 24 ore; questo significa che, quando si valuta l’esposizione, non si considera il valore massimo che il campo può raggiungere localmente in un dato istante, ma la sua media su un periodo temporale di 24 ore.

Il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità di 6 V/m non hanno fondamento scientifico; sono infatti il risultato dell’abbassamento di 10 volte del limite ICNIRP per il range frequenziale di riferimento, che è stato giustificato con l’applicazione del principio di precauzione riferito a eventuali effetti a lungo termine che non trovavano, e non trovano tutt’ora, conferma nella letteratura scientifica. Anche i limiti di esposizione (20 V/m fino a 3 GHz e 40 V/m per frequenze superiori) sono più conservativi rispetto alle indicazioni dell’ICNIRP.

L’adozione di livelli di esposizione molto stringenti ha indirizzato gli operatori mobili operanti in Italia verso criteri di progettazione avanzati e ottimizzati, che hanno permesso di ottenere buone prestazioni fino alla tecnologia 3G. L’introduzione della tecnologia 5G ha cambiato i paradigmi, rendendo più difficile agli operatori soddisfarne i requisiti e le prestazioni, soprattutto perché molti impianti non risultavano espandibili alla luce delle potenze già autorizzate; ovvero non risultava più possibile dispiegare nuove tecnologie sullo specifico sito senza arrivare ad un superamento, sulla carta, dei limiti vigenti.

In realtà, le campagne di misurazione condotte dalle ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente) hanno sempre mostrato livelli di esposizione inferiori ai limiti. Si era quindi creata una discordanza tra i siti considerati non espandibili e la realtà sul territorio; tale incongruenza rischiava di interferire con lo sviluppo e la diffusione del sistema 5G a livello di Paese. Era pertanto necessario e non differibile un intervento normativo che partisse dall’analisi della situazione specifica.

Tre pilastri per un nuovo quadro normativo

L’incongruenza è stata creata dal fatto che le autorizzazioni alle installazioni venivano concesse in base a valori di potenza nominali, consentendo agli operatori di ottenere autorizzazioni per potenze superiori a quelle realmente necessarie. Ciò impediva nuove installazioni e l’implementazione di tecnologie aggiuntive sui siti. La complessità della questione ha richiesto una revisione dei metodi operativi e della normativa, focalizzata sull’allineamento della potenza dichiarata all’utilizzo effettivo e sulla revisione dei limiti di esposizione per consentire un uso più efficiente dello spazio e dello spettro elettromagnetico.

L’Art. 10 della legge 214/2023 ha modificato i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità al valore di 15 V/m mediati sulle 24 ore, in base alle considerazioni tecniche effettuate dalla Fondazione Ugo Bordoni sulle potenze trasmesse, sulle modalità di simulazione numerica e sulle caratteristiche delle antenne. Il limite di esposizione è rimasto invece a 20 V/m. Il nuovo quadro normativo si basa su tre pilastri fondamentali:

- principio di equa ripartizione, che introduce il concetto di limite per operatore e stabilisce che il limite massimo per ciascun operatore sia commisurato al rapporto tra la banda acquisita sulla base dei diritti d’uso e la banda totale disponibile per il servizio

- principio di effettività, che permette all’operatore di richiedere in fase autorizzativa solo la potenza della quale ha effettivamente bisogno per garantire la copertura e la qualità del servizio

- efficiente utilizzo dello spazio elettromagnetico

A questi tre pilastri va aggiunto il monitoraggio periodico delle sorgenti che, sulla base dell’art. 44, comma 1-sexies del D.Lgs. 259/2003, è stato assegnato al MIMIT che, con la collaborazione della FUB, provvederà all’analisi periodica dei dati relativi alle sorgenti per evidenziare eventuali scostamenti tra potenze autorizzate e potenze utilizzate.

La FUB dispone delle competenze e degli strumenti necessari per effettuare tale monitoraggio e per supportare il MIMIT nel fornire a Ministeri, Enti Locali e cittadini un catasto delle emissioni di facile consultazione che fotografi la situazione sul territorio in termini di esposizioni e che permetta un efficiente utilizzo dello spazio elettromagnetico attraverso il rispetto del principio di effettività.

Con questi strumenti si presume saranno possibili uno sviluppo e una diffusione adeguati delle tecnologie 5G, evitando l’innalzamento eccessivo dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio.