di Cosimo Dolente, Ricercatore FUB

La sicurezza dell’approvvigionamento di alcune materie prime, indispensabili per la produzione di tecnologie strategiche e per il funzionamento delle principali filiere industriali europee, rappresenta oggi una sfida decisiva per la stabilità e la competitività economica dell’Unione. Tali materiali vengono definiti come materie prime critiche (MPC), ovvero materiali di elevata importanza economica per l’Europa, caratterizzati da un rischio significativo di interruzione della fornitura.

Attualmente l’Unione Europea importa quasi interamente il proprio fabbisogno di materie prime critiche da fornitori provenienti da paesi terzi, con significativi livelli di concentrazione geografica: per esempio, la Cina controlla l’80% della raffinazione globale e il 90% della fornitura delle terre rare, il Cile fornisce il 78% del litio mondiale, la Repubblica Democratica del Congo il 70% del cobalto.

Questa vulnerabilità strutturale espone l’Europa a rischi crescenti, principalmente di natura geopolitica. Di conseguenza appare di vitale importanza l’intervento da parte dell’Unione e dei singoli Stati membri per ridurre e riequilibrare la dipendenza esterna dalle materie prime critiche.

La risposta normativa alla dipendenza europea dalla fornitura di materie prime critiche: il CRM Act

Il Critical Raw Materials Act (CRM Act), Regolamento UE 2024/1252 entrato in vigore il 23 maggio 2024, rappresenta la principale risposta normativa alla dipendenza dalla fornitura estera di MPC, istituendo un quadro normativo articolato su più livelli, con l’obiettivo di assicurare un approvvigionamento sicuro, resiliente e sostenibile entro il 2030.

In particolare, il Regolamento identifica inizialmente:

- 34 materie prime critiche di cruciale importanza economica per l’Unione Europea, caratterizzati da alto rischio di fornitura

- 17 materie prime strategiche, che costituiscono un sottoinsieme delle materie prime critiche e rivestono un’importanza fondamentale per tecnologie e settori industriali ad alta priorità, caratterizzate da un rischio elevato di squilibrio tra domanda e offerta a livello globale

Entrambe le liste sono soggette a revisione periodica, al massimo ogni tre anni, sulla base delle evoluzioni future, tecnologiche e di mercato.

Gli obiettivi fissati per il 2030 sono:

- coprire almeno il 10% della domanda europea di materie prime strategiche mediante estrazione interna

- garantire il 40% del fabbisogno complessivo di questi materiali mediante capacità di raffinazione e trasformazione europee

- realizzare il 25% della copertura tramite riciclo e recupero di materie secondarie

- limitare la dipendenza da un singolo paese terzo al massimo del 65% per ciascun materiale strategico

Il Regolamento attribuisce inoltre agli Stati membri responsabilità centrali in materia di governance, monitoraggio e pianificazione.

Nello specifico, ogni Stato membro deve:

- elaborare un programma nazionale di esplorazione geologica, identificando potenzialità minerarie non ancora sfruttate

- identificare le grandi imprese (più di 500 dipendenti e fatturato superiore a 150 milioni di euro annui) operanti sul proprio territorio, che fabbricano tecnologie strategiche utilizzando MPC

- istituire un registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche per supportare il monitoraggio continuo dei fabbisogni nazionali

- condurre periodicamente stress test delle catene di approvvigionamento, in coordinamento con la Commissione europea, almeno ogni tre anni

- istituire punti unici di contatto per accelerare l’autorizzazione di progetti strategici di estrazione, trasformazione e riciclo, con tempi massimi rispettivamente di 10-18 mesi

- fornire informazioni regolari alla Commissione su progetti minerari rilevanti, capacità produttive, operatori di mercato chiave e principali eventi di interruzione potenziale dei flussi

Gli obblighi di monitoraggio a livello europeo sono affidati alla Commissione in coordinamento con il nuovo Critical Raw Materials Board, composto da rappresentanti degli Stati membri e istituzioni europee.

Il recepimento nazionale del CRM Act: Decreto Legge n. 84/2024 e ruolo del MIMIT

L’Italia si configura come un Paese industrializzato senza giacimenti significativi di MPC già in sfruttamento, a eccezione dell’estrazione del feldspato (6% della produzione globale). Tuttavia, secondo le valutazioni dell’ISPRA, sul territorio nazionale sono presenti alcune potenzialità minerarie non ancora pienamente esplorate, tra cui litio, terre rare e altri metalli critici, che potrebbero essere oggetto di future attività di approfondimento.

In questo quadro, il Decreto Legge n. 84/2024 rappresenta l’implementazione italiana del CRM Act, attribuendo ruoli di rilievo a diverse amministrazioni pubbliche e collocando il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) come soggetto centrale di coordinamento strategico.

Di seguito si riportano le principali responsabilità assegnate al MIMIT:

- istituzione del Comitato tecnico permanente delle materie prime critiche e strategiche, composto anche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dalle Conferenza Unificata Stato-Autonomie locali e incaricato del monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento, dei livelli di scorte disponibili e di sottoporre un Piano delle materie prime critiche al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE)

- ruolo di punto unico di contatto nazionale per l’autorizzazione di progetti strategici di trasformazione di MPC

- istituzione e gestione del Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche, con funzioni di monitoraggio, misurazione del fabbisogno nazionale e conduzione di stress test

Al MASE è affidata invece la gestione di punti unici di contatto per le autorizzazioni di progetti strategici di estrazione e riciclo di MPC, mentre all’ISPRA è affidato l’incarico di elaborare il Programma nazionale di esplorazione mineraria.

Sfide per la mappatura delle catene del valore strategiche, tra identificazione delle aziende, tracciamento dei flussi e riservatezza dei dati

La mappatura delle catene del valore strategiche rappresenta uno dei compiti più complessi previsti dal CRM Act. Le principali sfide riguardano i seguenti punti:

- identificazione delle aziende critiche – Il CRM Act richiede l’identificazione di tutte le grandi imprese operanti sul territorio nazionale che fabbricano tecnologie strategiche utilizzando MPC, quali produttori di batterie per auto e stoccaggio energetico, pannelli fotovoltaici, semiconduttori, turbine eoliche, componenti di difesa e apparecchiature aerospaziali

- tracciamento dei flussi materiali – Una volta identificate le aziende, devono essere mappati i flussi di MPC utilizzate da ciascuna di esse, specificando i seguenti aspetti: dove ogni materiale è estratto globalmente, quali trasformazioni subisce, da quali fornitori primari e intermedi viene acquisito, a quale prezzo, in quale quantità e con quale frequenza. Per aziende operanti in catene globali frammentate, tale tracciamento è complesso perché i dati sono dispersi tra molteplici attori, quasi sempre localizzati in paesi terzi e spesso la loro produzione non è sottoposta a standardizzazione o obblighi

- dinamiche nel tempo – Le catene di approvvigionamento sono sistemi intrinsecamente dinamici, soggetti a una costante evoluzione nel tempo. Bisogna dunque identificare fonti di dati in grado di produrre aggiornamenti frequenti e modificare di conseguenza le mappe realizzate inizialmente

- problematiche di confidenzialità – I dati sulle catene di approvvigionamento delle singole aziende sono informazioni commerciali sensibili, per cui sarà cruciale bilanciare le necessità pubbliche indicate dal CRM Act con la tutela della riservatezza dei dati aziendali

Stress test delle catene del valore: necessità di un approccio metodologico innovativo e multidisciplinare

Gli stress test hanno l’obiettivo di simulare scenari di crisi o interruzione delle forniture, in modo da valutare la resilienza delle catene del valore e individuare eventuali vulnerabilità. In tale contesto, il CRM Act richiede a livello europeo e nazionale la conduzione di stress test periodici delle catene di approvvigionamento di materie prime strategiche, tenendo in considerazione almeno i seguenti elementi:

- analisi dei flussi commerciali internazionali e delle concentrazioni geografiche di approvvigionamento

- evoluzione della domanda e dell’offerta globali, le proiezioni di crescita della domanda e le capacità produttive globali

- variabilità dei prezzi e loro potenziale volatilità futura

- colli di bottiglia nella raffinazione e trasformazione lungo tutta la catena del valore

- possibili cause di interruzione degli approvvigionamenti, derivanti da: ostacoli al commercio, tariffe, restrizioni all’esportazione e rischi geopolitici; fenomeni naturali e disastri con ricadute su giacimenti o infrastrutture critiche; crisi economiche e instabilità politica

- disponibilità di fonti alternative e potenzialità di sostituzione con altri materiali

- capacità di recupero attraverso il riciclo e utilizzo di materie secondarie

- tempi necessari per sviluppare nuove capacità produttive o diversificare i fornitori

La conduzione di tali stress test in collaborazione con la Commissione rientra tra gli obiettivi del Registro informatico del MIMIT e rappresenta una vera e propria sfida scientifica. Ciò richiede la definizione di approcci metodologici multidisciplinari e innovativi, in grado di coniugare competenze nei diversi settori industriali coinvolti e nell’utilizzo delle MPC all’interno dei loro processi produttivi, con capacità di analisi tramite tecniche evolute. Tra queste primeggiano quelle proprie del Machine Learning, su cui la Fondazione Ugo Bordoni svolge attività di ricerca da diverso tempo e può pertanto fornire un concreto supporto tecnico-scientifico al Ministero.

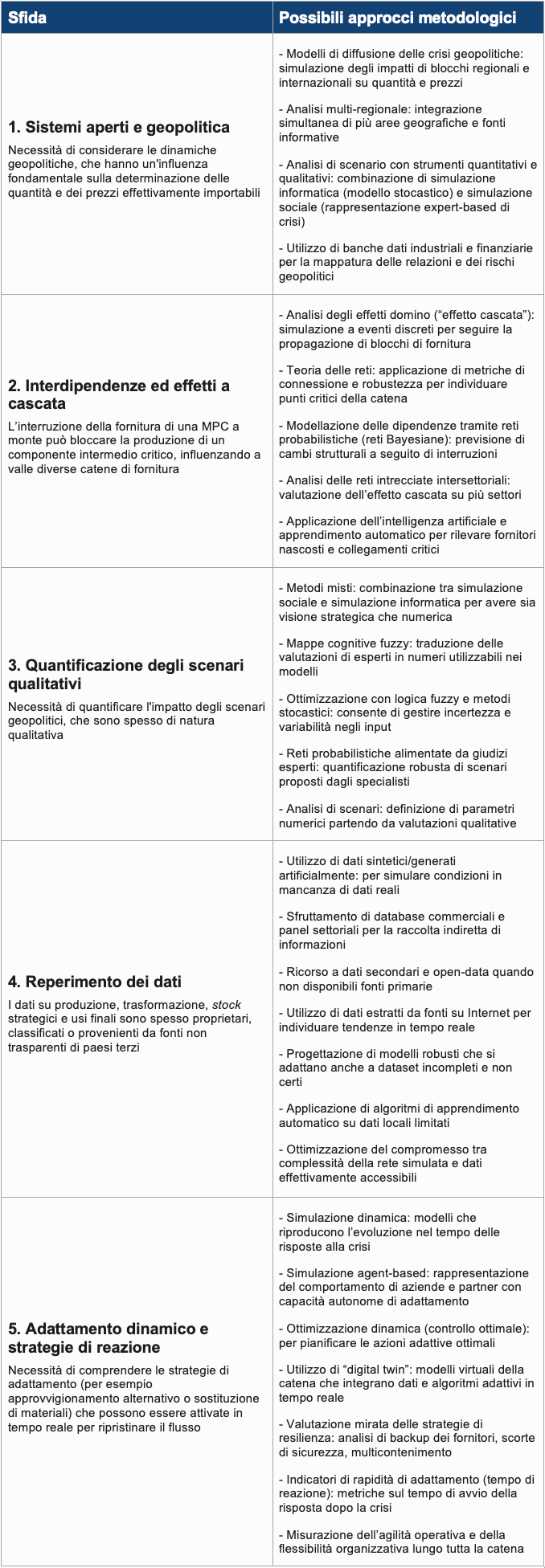

Le più importanti sfide metodologiche nella costruzione degli stress test e alcune possibili soluzioni scientifiche sono riassunte nella tabella seguente.

La definizione finale di una metodologia di stress test e l’utilizzo al suo interno di alcuni o tutti gli approcci indicati saranno frutto di:

- confronto e collaborazione tra enti scientifici competenti, a livello nazionale e internazionale

- analisi delle proposte metodologiche e degli approcci intrapresi in altri Stati membri e a livello di Commissione

- effettiva disponibilità dei dati a supporto delle possibili metodologie da adottare

Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche, lo strumento del MIMIT per il monitoraggio delle MPC

Come già accennato, il Decreto Legge n. 84/2024, all’articolo 11, istituisce presso il MIMIT il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche, concepito come strumento principale per il monitoraggio continuo, la misurazione del fabbisogno nazionale di MPC e la conduzione di stress test.

Tale Registro rappresenta un’innovazione istituzionale significativa per l’Italia, con l’obiettivo di un monitoraggio sistematico della dipendenza nazionale da risorse critiche.

Per rispondere in maniera organica e con metodo scientifico alle necessità di realizzazione del Registro, che pone diverse sfide anche da un punto di vista tecnologico – dalla progettazione dell’architettura informatica e delle funzionalità alla gestione del relativo contenuto informativo – il MIMIT ha individuato nella Fondazione Ugo Bordoni il partner strategico per un supporto multidisciplinare.

Le questioni più rilevanti da considerare nella progettazione e realizzazione del Registro riguardano i seguenti punti:

- individuazione di metodologie scientifiche solide e innovative per la conduzione del monitoraggio e degli stress test – Come evidenziato nei paragrafi precedenti, sono diverse le sfide aperte nella modellazione delle catene del valore strategiche e dei relativi stress test. Questo implica la necessità di una definizione puntuale delle relative metodologie, risolvendo le questioni aperte e fornendo una base solida sulla quale individuare anche tutti i dati necessari che dovranno essere contenuti nel Registro

- necessità di proteggere i dati sensibili provenienti direttamente dalle aziende incluse – Bisognerà definire in maniera rigorosa le modalità di raccolta e accesso ai dati per un ristretto gruppo di utenti che dovranno garantire le attività previste

- integrazione con altre banche dati pubbliche – Nonostante le informazioni provenienti dalle aziende identificate rappresentino una fonte rilevante di approvvigionamento di dati, esistono diverse altre banche dati nazionali e internazionali relative al commercio di MPC. Il Registro nazionale dovrà integrare tutte le fonti rilevanti, evitando per quanto possibile duplicazioni e oneri informativi per le aziende

- definizione di meccanismi di alimentazione continua – Poiché le catene di approvvigionamento si modificano costantemente, il Registro deve essere aggiornato con cadenza regolare e, laddove possibile, in maniera automatica (per esempio attraverso l’utilizzo di API)

A regime, tali Registro dovrebbe implementare funzionalità in grado di permettere al MIMIT di:

- calcolare il fabbisogno nazionale totale di ciascuna MPC, identificando i relativi trend

- mappare le concentrazioni geografiche di approvvigionamento italiano, rilevando dipendenze critiche

- identificare settori o filiere maggiormente esposti alle interruzioni di fornitura

- condurre stress test dei singoli materiali, modellando gli impatti di diversi scenari di interruzione

- proporre di conseguenza possibili misure di mitigazione del rischio

Il ruolo della FUB al fianco del MIMIT nell’implementazione della strategia nazionale sulle materie prime critiche

L’Unione Europea ha di fronte a sé una sfida davvero cruciale per il mantenimento dell’autonomia produttiva e della competitività delle proprie imprese, nonché per la propria sicurezza economica, in un contesto geopolitico globale in continuo mutamento, soggetto a diverse fragilità e momenti di crisi sempre più frequenti.

Nel corso degli ultimi decenni, la progressiva rapidità dell’innovazione sembra aver portato le aziende europee a concentrare i propri sforzi nell’assicurarsi la fornitura di alcune tipologie di materie prime cruciali per la produzione di tecnologie avanzate, tenendo in minor considerazione i problemi relativi alla resilienza delle proprie catene di approvvigionamento rispetto a shock di diverso tipo. Tale dinamica ha favorito il consolidamento di una quota eccessivamente elevata di forniture strategiche concentrata in mano a pochi paesi extra UE.

La sfida per l’Europa è amplificata dalla scarsità di importanti giacimenti di tali materie prime, almeno per quel che riguarda lo stato attuale.

Di fronte a tale situazione, con la definizione del CRM Act lo scorso anno la Commissione ha dato un forte impulso all’azione da parte di tutti gli Stati membri, in maniera coordinata, richiedendo attività di monitoraggio e prove di stress quantomai necessarie da un punto di vista strategico.

Come evidenziato in precedenza, la strategia europea introduce diverse sfide metodologiche, che richiedono approfondimenti improntati alla multidisciplinarietà e all’innovazione.

Tali sfide sono accentuate dall’attuale assenza di approcci simili su larga scala, sia in ambito istituzionale sia nella letteratura scientifica e industriale. Si registrano, invece, diversi studi specifici che analizzano l’utilizzo di una singola materia prima critica – o di un ristretto insieme di queste all’interno di un dato settore – e che utilizzano una pletora di approcci, che sono stati riassunti nel presente approfondimento.

Si tratta di una sfida scientifica di grande importanza e complessità, che la Fondazione Ugo Bordoni è pronta a raccogliere al fianco del MIMIT, con un approccio metodologico rigoroso e la capacità di innovazione che ne caratterizzano l’operato sin dal 1952.

Insieme alla definizione di tali metodologie scientifiche innovative, una parte rilevante del lavoro sarà incentrata sulla costruzione, passo dopo passo, del Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche, affinché l’Italia possa davvero rispondere alle richieste del CRM Act e più in generale alle sfide strategiche da esso delineate.